沈元“出逃”:这是一代知识分子的伤痛 >> 阅读

沈元“出逃”:这是一代知识分子的伤痛

分享按钮

内容提要:多年实践而证明的爱国者们,在当年何以要冒“叛逃”的罪名远走他乡?结论只有一个,那就是好人也会被暴政逼得无奈,甘冒人言之大不讳而自救救人,对此只能予以公道的评说。如今他们都已有了完满的结局,这不禁令人联想到沈元,可叹的是,他已永远没有下文了,生命的戛然终止,使他再无机会表现对国家的忠忱,留下的是一代知识分子的刺心之痛,长留人间。

编者按:收到刘志琴老师的文章,仔细读了几遍,心里非常非常难受,还夹杂着莫以言状的复杂心绪。可以想得到,一个才华横溢的青年,在政治的高压下被迫亡命逃亡,怀着对祖国无限的热爱和眷恋,怀着刻骨铭心的伤痛,怀着漂泊异乡、羁旅生涯的无奈和酸辛,他的心底里,是不是充满了悲凉?这种感受就好像压在你我的身上,令人窒息。

40年前,或者更早,政治的戾气充斥中国,骨子里奴颜卑曲的奴才意识,泛滥于十亿国人,这场卑鄙而旷日持久的政治风暴,不仅充分暴露了一小撮政治小丑和其结成的政治集团反智、反进步、反人民的邪恶本质,也充分暴露了人性的劣根。当我每每读到这段历史时,我甚至对人性充满了绝望,对中国的民众充满了绝望。

当民众如猪仔般膘肥体壮,虚心实腹的时候,几个手无缚鸡之力的文弱书生,就像那荧荧之火,片刻熄灭,亦或者,被人视作疯子,送进精神病院去。读圣经的时候,我知道耶稣临上绞刑架的时候说过:我不怪你们,因为你们不知道。可是,我们是耶稣吗?面对豚猪的民众,我们自救,还是一厢情愿的救人?难道像鲁迅先生笔下那个傻瓜一样去解放奴才吗?你知道答案吗?如果知道,请告诉我。其实,我不愿做的。

40年后的今天,我们或许进步些吧,但你我都知道:文革的遗风,人性的卑鄙,还有制度的罪孽,依然在这个国度阴魂不散。

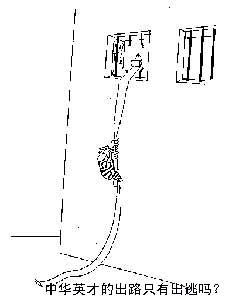

出路何在?难道中华的英才只有出逃这一条路吗?答案需要未来的脊梁来填写,也许是你,也许是我,也许是我们。

看到刘再复先生的《一个年青学者之死》,久久不能平静,那是深藏在我心中的一个结,这个结我不想轻易打开,因为关在闸门后面的是汹涌的心潮。

沈元,这使近代史所大喜大悲的年青学者已经离世三十多年了,三十多年足有两代人之遥,现在所里的人大多不知道他,认识他的人也极少谈到他,有谁知道这被遗忘三十年的人,曾经在我们这一代知识分子中掀起一阵阵风波。

我与沈元并非同事,也与他没有交往,但我比他的同事更早地接触到他的问题。上个世纪60年代初,我在中国社会科学院的前身哲学社会科学部学术处工作,协助领导处理学术事务。沈元是他的姑母推荐给学部负责人刘导生的,刘导生主管近代史所,就把沈元推荐到黎澍的门下。按那时的人事常规,一个从北京大学历史系三年级被开除的右派学生,即使摘了帽子,也不可能调进最高学府,有幸的是,刘导生和黎澍都是有胆识而爱惜人才的领导,那时又正值三年困难的调整时期,对知识分子的政策也相对宽松,沈元才得以走进近代史所的大门。

风波起自1963年第3期《历史研究》发表沈元的《〈急就篇〉研究》一文,这是一篇对汉代儿童启蒙读物《急救篇》进行社会文化研究的学术论文,文章展现了作者对史学、文字学和音韵学的深厚功底和新颖的视角,这在言必称阶级斗争的论调中是一缕春风,使人耳目一新;该文从经济生活来分析社会思想,也颇具历史唯物主义的特色。无论从国学或马克思主义史学来考察都是一篇佳作,尤其是一些老学者对该文备加称赞,给我印象最深的是我的老师周予同先生,他一说起沈元就眉飞色舞,兴奋不已;郭沫若甚至赞叹说:“这样的文章我也写不出”;在年青学者和大学生中也有议论,议论最多的是沈元成了右派才有时间读书,写文章,尽管这是人们的妄加揣测,更不了解右派的辛酸,却把当右派看成可以赢得时间读书的机会,而对自己疲于运动,没有时间读书的经历非常感慨,甚至为此愤愤不平。

在大学或研究所没有时间读书!这似乎是不可思议的事,却是这一代人的由衷之言,试看从1956年入学,1957年就投入整风和反右派运动,如火如荼;1958年大跃进、大炼钢铁,不间断地下乡下厂劳动,热火朝天;1959年的交心运动,拔白旗,反右倾,接踵而来,人人如坐针毡。我所在的复旦大学历史系连毕业论文也甭做了,就草草毕了业。五年制的大学真正埋头读书的时间又能有几何?研究所也不例外,虽说它以著书为本职工作,可都是集体撰写,个人若背着集体私下写作,称为“地下工厂”,被视为走资本主义道路,不可避免地要受到批判,更甭说有独立思考了。几十万字的一本书,十多人参与,相互扯皮,多年不能定稿,成为马拉松。有一年近代史所上报一年的成果统计,全所上百名研究人员却只发表二、三篇了无影响的文章。为此哲学社会科学部曾经进行“近代史所为什么出成果少”的调查。在这种情况下出了个沈元,怎能不引人注目!

沈元来所不久,1963年第1期《历史研究》又发表他《洪秀全和太平天国革命》长篇文章,同年2月12日《人民日报》用一整版刊载他《论洪秀全》一文,建国后《人民日报》从未以这样大的版面刊载学术文章,沈元得此优遇,再次博得满堂喝彩,一时间从南到北的学者,人人争说沈元,由此而派生出“沈元道路”一说。这“沈元道路”的说法据说是来自北京大学,其时北京大学历史系有人向中宣部控告,沈元是右派,报刊这样发表他的文章,公然宣扬白专道路,对抗党的教育方针,这对担任党团工作的学生干部是严重打击。可这“沈元道路”的说法一传开,反响强烈,复旦大学的周予同在课堂上声称“我举双手赞成沈元道路”,先生的本意无非是强调学生要有时间读书,别无深文大义。可是说者无意,听者有心,引友舆论大哗。沈元问题有人控告,有人赞叹,沸沸扬扬,这一下引起主管宣传部门的注意,为此也要有个说法,周扬亲自发话要学部就此问题进行调查,就这样我参与了这项工作。

被调查的对象是近代史所的老中青研究人员对沈元的反映,凡被调查的对象对沈元的为人和治学都有所称道。黎澍喜滋滋地说:“近代史研究要有十个沈元,面貌就能根本改观。”对一个小辈作出如此高度的评价,实在是前所未有,而且此人又曾是右派分子,此言一出所引起的震撼可想而知。调查结果认为,对沈元的使用完全符合党的政策,本人努力改造,积极工作,在街道监督劳动期间表现良好,在来所前已摘掉右派帽子,那就不应该以右派论处,文章的检查也没有发现政治错误。其实这一调查仅限于沈元个人,而对社会反响最激烈、最尖锐的“沈元道路”避而不谈,在当时情况下这是保护沈元,息事宁人的唯一办法,这也是从中央宣传部科学处到哲学社会科学部学术处的默契,作为参预调查工作的成员,也乐于保护一个难得的人才。其时沈元又写成《马克思主义与阶级分析方法》一文,但已不用本名而用“张玉楼”的笔名在《历史研究》发表,《人民日报》并加以全文转载。改用笔名也是有关领导在调查后的建议,可这一举措并未完全平息风波,有些人在得知沈元还用笔名发文后,又再次告状,甚至告到毛主席那里,不依不饶,一直到田家英向黎澍打招呼,再也不让沈元发表文章为止。

其实,以笔名发表的这篇文章,仍是响应党的号召的奉命之作,用今天的话来说,是完全符合主旋律的,告状的信也绕开文章的本身,直指他脱帽右派的身份。按当时的政策,“右派”这顶帽子,是敌我矛盾当作人民内部矛盾处理的特殊称谓,摘掉右派帽子,是矛盾性质转化的标志,这就意味着从敌我阵营,回归到人民队伍,理应享受人民的待遇,再也不应受到歧视。然而这在当时被誉为毛泽东思想一大创造的政策,并非如实奉行,在极左思想的引领下,对这批人依然是冷眼相对,若有对此心存疑虑的,一句话,脱帽右派还不是因为是右派,就驳得你哑口无言,更何况帽子还在别人手中,随时可以再抛过来。所以一旦当了右派,脱帽不脱帽,都是档案中永远抹不去的“污点”,背负终身,政治运动一来,又会陷入千人踩、万人踏的境地。从这里可以理解,为什么有些人对摘帽右派紧抓不放,为什么顾准直至临终也要拒绝脱帽。问题是,沈元被追堵时并非是运动时期,他是一个出身书香门第,腼腆少语,循规蹈矩的书生,从来没有得罪任何人,也没有伤害过任何人,只默默地做一份应职的工作。一些知识分子也与他无仇无怨,又何以这样咄咄逼人?置人于绝路!我百思不得其解。这份尚属圆满的报告是由范楚玉执笔起草,文革前她已调离。当风暴来临之际,我担心这份报告会给一些人带来灾难,就私自销毁了,尔后在翻江倒海的查抄中,再也没有了它的踪影,但这记忆却永远埋在我的心中。

分享按钮分享到凤凰微博

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与《百家讲坛》杂志网站无关。本网转载此文目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

- 上一篇:沈元:一个人才,生逢毁灭人才的时代!

- 下一篇:歌功颂德也有危险:两枚闲章引发的灾祸

会员登录

会员登录