古代僰人在川南留下了哪些物质遗存 >> 阅读

古代僰人在川南留下了哪些物质遗存

“僰人”研究是一个富有学术价值的研究,在引起多年广泛关注和讨论后,由于缺乏新发现而略显沉寂。丘北“僰人”问题的提出也许能为该领域提供新的学术兴奋点,从而推进我们对相关学术问题的理解。然而,我们又面临一系列新问题——如果丘北“僰人”是川南“僰人”的后裔,那么明万历元年(1573年)明军攻破九丝城后,他们是怎么从川南逃亡到今丘北一带的?古代僰人在川南留下了哪些物质遗存?丘北“僰人”为什么能够在这里生存?

“走廊”是费孝通先生的民族学概念——“历史形成的民族地区”,他提出存在“藏彝走廊”、“南岭走廊”和“西北走廊”等,与其“中华民族多元一体格局”学术观点密切相关。四川民族学家李绍明认为,“民族走廊指一定的民族或族群长期沿着一定的自然环境如河流或山脉向外迁徙或流动的路线。在这条走廊中必然保留着该民族或族群众多历史与文化沉淀。”

自四川宜宾至云南丘北,属于藏彝走廊的南端和南岭走廊的西端碰撞区域。《史记·西南夷列传》记汉代唐蒙献计取南越有这样一段记载:

牂牁江广数里,出番禺城下。夜郎者,临牂牁江。江广百余步,足以行船。窃闻夜郎所有精兵,可得十余万,浮船牂牁江,出其不意,此制越一奇也。发巴蜀卒治道,自僰道指牂牁江。

僰道郡治在现四川省宜宾,牂牁郡在今川滇黔交界地带,牂牁江为北盘江、南盘江流域——正是今天丘北“僰人”居住的区域,可见早在汉代,从今天的宜宾到丘北一带的通道就是存在的。

2011年初,记者沿此通道,自“僰道”指“牂牁”,观悬棺,摩岩画,读碑刻,看铜鼓,翻阅当地方志文献,实地考察物质遗存,结交彝、壮、回、苗等沿途各族同胞,向当地学者请教和讨论,一路对相关问题进行初步分析,以期为学术界提供更多信息。

珙县洛表镇:“僰人悬棺”

从对川南悬棺主人的骨骸研究来看,他们与汉族人绝不相同,而与壮族人区别较小,倾向于认为是古代僚人的后代。

进入宜宾,“僰”字并不鲜见。

在宜宾境内长江南岸,长江的支流南广河流域是我国悬棺葬分布最密集的地区。作为国家级重点文物保护单位的“僰人悬棺”主要由洛表镇麻塘坝、曹营苏麻湾两个片区组成,尤其是麻塘坝最为集中。

记者从宜宾南行,到达珙县,再转车前往洛表镇。

到达洛表镇,记者直奔悬棺景区。景区内只有记者一个参观者。由于自然和人为原因,大多数悬棺已经消失了,在悬崖峭壁上留下一排排凿出孔穴的遗迹。

在景区内有一个“僰人悬棺陈列室”,工作人员蒋运仙得知记者来意,特意为记者打开陈列室。陈列室虽然很小,但是信息很完整。

陈列室中最引人注目的文物是一具取下的悬棺,以及取自棺内的明代“僰人”骨骸。在普通人眼中大同小异的骨骸,在体质人类学学者眼中却蕴涵着丰富的信息,可以为研究提供重要线索,有时甚至暗藏着破解学术难题的密码。泸州医学院胡兴宇教授等多年来对悬棺主人骨骸进行深入的体质人类学研究。胡兴宇告诉记者,从对川南悬棺主人的骨骸研究来看,他们与汉族人绝不相同,而与壮族人区别较小,倾向于认为是古代僚人的后代。在费孝通先生提出藏彝走廊这一概念之后,胡兴宇等对西南、西北14个民族进行了体质人类学研究,并结合其他学术单位关于40多个民族的研究资料,提出中国人的体质存在三个类型,即北部类型、南部类型和藏彝走廊类型。

在观看麻塘坝悬棺和“僰人悬棺陈列室”的内容之后,面对这些数量庞大、令人咋舌的悬棺以及岩画、铜鼓等文物,记者又有了另一个大问题——为什么明代川南“僰人”留下这么多的物质遗存让后人惊叹,而能够确定为先秦两汉僰人的物质遗存却极少?在四川大学林向教授赠给记者的《童心求真集:林向考古文物选集》一书中,记者好不容易才找到一条,林向2005年参观云南水富张滩时,推测该地的秦汉土坑墓葬群很可能为秦汉僰人遗存。然而这样的“疑似”例证也是极少的。据文献,僰人“夷中最仁”,与当时汉族风俗相近,也许在宜宾一带发现的大量崖墓等汉墓中,就有僰人的墓葬而难以辨析。

秦汉僰人作为一个著名的古代族群却缺乏考古材料的论证,这使它成为一个在历史文献中存在的遥远存在。甚至关于“僰人悬棺”本身也存在异议,林向指出,川滇间所谓“僰人悬棺”于史无证,不过是袭用清代当地地方志的讹传而成习惯用语。

九丝镇:九丝城是川南“僰人”的最后历史舞台

在对岸临溪的峭壁上,有大量古人凿出的长方形石穴,远远看去如一排排的抽屉。

离开洛表镇时,下起了小雨,记者搭车前往兴文县九丝镇。经过罗渡苗族乡,汽车在茫茫蜀南深山中穿行,约一小时后,转入一个溪谷,两岸山高峻拔,谷中水流湍急。在对岸临溪的峭壁上,有大量古人凿出的长方形石穴,远远看去如一排排的抽屉。峭壁上还有数不清的正方形凿孔。显然,这里也曾是一个悬棺葬的集中墓地,这里的悬棺除了洛表镇那种放置在支出的横木之上的,还有直接放置在石穴中的。然而记者用望远镜仔细观察了半天,也没有看到一件悬棺的残余物。

车一拐弯,经过一个“僰道饭庄”,进入这座深藏在大山中的九丝城古镇。

九丝镇因位于九丝山东南而得名。明代,这是都掌蛮生活的中心地区。都掌蛮据说是古代僰人的后裔,他们的实力逐渐发展壮大后,成为当时的一方豪强,在九丝山建立了王城,因此在记者来路的山谷峭壁上出现大量悬棺葬现象也就不足为奇了。

明万历元年,明王朝发起对都掌蛮的军事攻击,都掌蛮退守九丝山,经过激战,都掌蛮失守,惨遭屠杀。从此,“僰人”作为一个族群在川南完全消失,他们的去向遂成为历史疑案。因此,九丝山既是“僰人”在川南的最后历史舞台,同时,也是丘北“僰人”问题的最初起点——如果所谓丘北“僰人”是都掌蛮的后裔,那么,就需要解决他们是如何从九丝逃亡到丘北一带的。

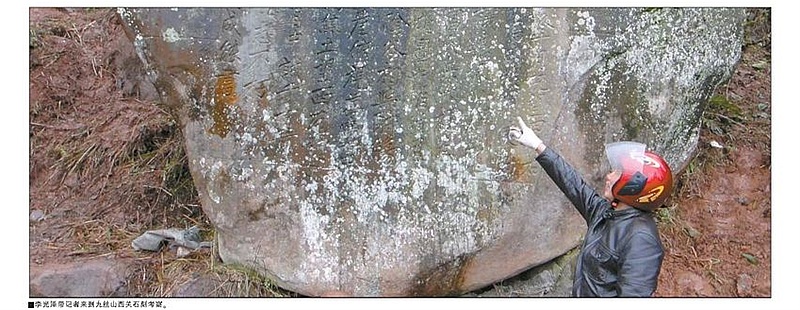

明王朝对万历元年的九丝之战非常重视,至今在九丝一带还有大量碑刻等物质遗存,大肆炫耀军功。

九丝镇官田村人李光泽的家就在九丝山下,听说记者来考察明代九丝一战的相关遗迹,便自告奋勇,开摩托车带领记者前往。

九丝山是这一带的一座大山,摩托车沿着盘山公路向上飞奔,风嗖嗖地刮耳而过,雨点砸在脸上,让人冻得受不了。行到水泥路尽头,李光泽带着记者又沿山路徒步攀登。记者爬到位于九丝山半腰西关口的一座崖碑前,所谓“碑”为石刻,四川右布政使冯成能等登山而作,“跃剑悬崖,望西南诸夷阨塞,尽在目中”,勒时间为“万历元年冬十月既望”,为九丝城破不久。

明王朝在攻破九丝之后,建立了兴文县,并在九丝山对面的山上设置建武寨,扼守要塞,加强军事控制。记者和李光泽一起进入建武古城,这里有明王朝炫耀军功的《西蜀平蛮碑》等五六块碑,组成了一个明代碑林。有的碑由于风吹雨淋,字迹磨灭,已经无法释读,幸好古代编撰的地方县志做了记录。

从建武寨远观九丝山,在周围一片低矮的丘陵中,九丝山的山体拔地而起,喷涌而出,显得非常突兀,而山顶却较为平整,是一块可以耕作自足的世外桃源。记者到达的这几天,正是四川阴雨绵绵最冷的日子,九丝山雾气弥漫,乌云滚滚而来,全然是一副“黑云压城城欲摧”的景象。

九丝城在明万历元年就是被黑云一样的明军摧毁,给我们留下了一个“僰人”的去向之谜。

分享按钮分享到凤凰微博

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与《百家讲坛》杂志网站无关。本网转载此文目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

- 上一篇:翁家烈:丘北僰人实为古代僰人后裔

- 下一篇:女博士颠覆上帝形象:耶稣也有妻子

会员登录

会员登录