蒋翊武:被遗忘了的辛亥革命总指挥 >> 阅读

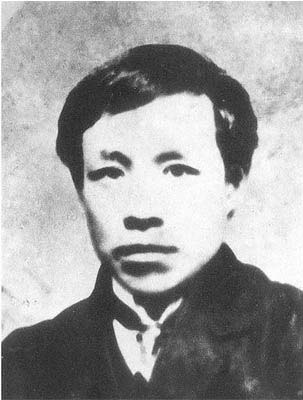

蒋翊武:被遗忘了的辛亥革命总指挥

分享按钮

对于辛亥革命来说,蒋翊武的地位举足轻重。没有他作为总指挥的一声令下,武昌起义的枪声也许并不会在那个特殊的时刻响起;没有他继黄兴出任总司令,武昌起义的胜利果实也许在南京临时政府成立前早就得而复失。蒋牺牲后,孙中山高度评价说:“辛亥武昌发难,以公功为冠。”

1884年12月,蒋翊武生于湖南澧县一城市平民家庭,20岁时加入革命团体华兴会,参加华兴会起义,由此走上职业革命家的道路。1911年1月,他在湖北新军中组织革命团体文学社并担任社长。文学社迅速发展成为武汉地区最有影响的革命组织,1911年9月,与另一革命团体共进会联合,组建武装起义总指挥部,蒋翊武被推举为总指挥,经浴血奋战,首义成功,推翻了数千年封建帝制。随后,蒋翊武先任湖北军政府军事顾问,嗣继黄兴任总司令,直到南北停战议和。1913年回湘策动反袁,失败后在广西全州被捕,10月就义于桂林丽泽门外,享年不到29岁。蒋牺牲后,孙中山高度评价说:“辛亥武昌发难,以公功为冠。”今天,我们还可以在桂林看到一处国家级文物保护单位,那就是“蒋翊武先生就义处”。1921年12月,孙中山出师北伐,在桂林时专程到蒋翊武殉难处凭吊,下令修建纪念碑,并亲笔题写了“开国元勋蒋翊武先生就义处”,刻在该碑正面。据查,孙中山在对众多革命烈士的封号中,唯有蒋翊武享受“开国元勋”的殊荣。1916年7月,蒋翊武灵柩迎归湖南,葬于岳麓山上。

策划起义的实干家

对于辛亥革命来说,蒋翊武的地位举足轻重。没有他作为总指挥的一声令下,武昌起义的枪声也许并不会在那个特殊的时刻响起;没有他继黄兴出任总司令,武昌起义的胜利果实也许在南京临时政府成立前早就得而复失。蒋翊武对完成武昌起义的组织准备作出了最重要的贡献。武昌起义主要是新军中革命力量的起义,文学社完全是以士兵为主体的军中革命组织,是在其前身振武学社、群治学社的基础上发展起来的,在新军中力量最大。蒋是文学社的创始人和领袖。1911年1月30日,正是农历春节,蒋翊武、詹大悲等在黄鹤楼举行会议,宣告文学社成立,蒋被推为社长。文学社的宗旨是“推翻清朝专制,反对康、梁的保皇政策,拥护孙文的革命主张”,因此得到广大新军士兵的拥护,入社人数与日俱增。文学社人员在新军中长期忍耐,扎根在士兵中间,埋头苦干,一个人一个人地争取,不断积蓄力量,使文学社成了一支组织严密、机构健全、运转灵活而又能独立作战的队伍,为推翻清王朝打下了坚实的基础。蒋制定了一系列组织建设和革命运动的方略,把工作重点放在革命力量比较薄弱的第八镇,利用一切机会和关系,亲自深入各标营士兵中,反复进行革命宣传,发展社员,壮大力量。同时还分派社员到湘、川、皖、苏各省新军中为联络员,又于军队之外,建立机关部、通讯部等秘密组织。随着社员的迅速增多和起义时机的日见临近,一些小的革命团体陆续并入文学社,也促使了文学社和共进会的联合。文学社和共进会是武昌起义的两个主要革命团体,为统一革命组织,壮大起义力量,5月10日,蒋翊武在文学社会议上,主动提出与孙武领导的共进会合作,随后立即派刘复基前往洽谈,从而使两大团体成功实现联合,由此奠定了起义成功的组织基础。

蒋翊武落实了武昌起义的军事准备。文学社吸收和发展社员主要以新军士兵为对象,因此,文学社组织发展的过程与在军事上准备武昌起义的过程是一致的。文学社成立后的半年中,它的细胞组织几乎已布满湖北新军各部队,社员人数几乎达到湖北新军的三分之一,到武昌起义前夕已经成为湖北新军中人数最多的革命团体。与此相比,共进会深入新军内部,要晚得多。为密切与新军关系,促进新军反正,蒋翊武与刘复基等亲自入黎元洪部当兵,在士兵中进行活动,吸收了不少社员。另一方面,黄花岗起义、成都保路运动风潮,使蒋翊武认为革命时机日趋成熟,便加紧策划武昌起义,在8月亲自制定了起义计划。因此,尽管在武昌起义的前一天晚上,蒋翊武发布了第一号武装起义命令之后,出现了总指挥部遭到破坏,他被迫转移,刘复基也惨遭杀害的意外情况,起义军还是执行了蒋原来下达的命令,一夜之间使起义如期成功。这是蒋脚踏实地为起义作了充分军事准备的结果。

蒋翊武为武昌起义的舆论准备作出了独到贡献。蒋以文学社经费资助《大江报》,使之成为文学社机关报,为武汉地区革命运动大造舆论。他确定了报纸面向新军,扎根基层,以广大新军下级官兵和劳动群众为主要宣传对象的原则,给各标营“送义务报一份,以供同志阅览”;在各标营设立特约通讯员和分销处,建立通讯网;为照顾不同水平的读者,规定了文章尽量使用浅近白话;报纸新闻大多直指克扣军饷,官僚内幕以及不合舆论之处,使新军士兵与文学社心声相应,思想迅速革命化,“军中官长畏报如虎,恨报刺骨;而士兵同志乃信仰益深,志向益坚。《大江报》之声誉因之与日俱增,销路大畅”。8月1日,军警查封了《大江报》,但《大江报》的宣传功效已深入武汉人民心中,为武昌起义的爆发起到了极大的舆论推动作用。所以,武昌起义能在新军士兵中首先发动,是与蒋大造革命舆论分不开的。

蒋翊武推动完成了武昌起义的领导准备。黄花岗起义失败之后,文学社便与共进会订立正式联盟,共谋起义。9月14日,文学社与共进会在武昌雄楚楼10号,正式举行联合会议,决定成立统一指挥、统一计划、统一行动的最高机关———湖北革命军总指挥部。还集中讨论了起义方案:一致推举文学社的蒋翊武为起义总指挥,共进会的孙武为参谋长;革命军总指挥部设于武昌小朝街85号文学社总机关部内;总指挥部下设军事筹备处于武昌,设政治筹备处于汉口;制造炸弹的秘密据点设于俄租界汉口宝善里14号,由孙武主持。派居正、杨玉如二人赴沪,邀请宋教仁诸人来鄂主持大计。

分享按钮分享到凤凰微博

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与《百家讲坛》杂志网站无关。本网转载此文目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

- 上一篇:叛徒改写历史:中共从城市走向农村

- 下一篇:陆皓东:被国父盛赞的“共和先烈”

会员登录

会员登录